醫改:堅定方向 提高效率

以建立覆蓋全民基本醫療衛生制度為目標的新醫改,經過3年的努力,取得了可喜的成效。當然,還有很多結構性、體制性的問題沒有解決,需要不斷調整和完善。針對進一步推進改革面臨的挑戰,筆者提出以下相應建議。

醫改進入深水區,對利益調整的力度加大,改革面臨的阻力將增加。如果決心不堅定,政策不穩定,就有可能偏離改革方向。幾家國際機構的報告都表明,新醫改最受肯定的就是其確定的改革方向。為什么如此重視醫改方向?為什么如此重視強調政府責任的醫改方向?因為在其他一些國家,往往因為利益博弈導致醫改方向搖擺不定,或者陷入周期性的輪回。必須重視政府在醫療衛生領域的作用,是世界衛生組織等總結以往各國醫改經驗教訓得出的結論。一方面,醫改的政治保障和組織保障不能削弱,要進一步調動各級政府的改革積極性;另一方面,要通過培訓學習等方式,讓各級政府官員深刻地認識到,醫改等社會領域的建設,不能簡單照搬經濟領域的改革手段,需要遵循社會建設的規律,需要創新。

政府對醫療衛生的投入機制應制度化、常態化。新醫改以來,財政對衛生的投入增長較快,但投入機制不穩定,缺乏法律和政策保障,政府衛生支出占財政支出的比例仍低于國際平均水平。除了中央和縣級政府衛生投入占總投入的比重調整比較明顯,省級、市級政府衛生投入所占比重調整不大。尤其是對醫療機構的投入,主要是基建和專項投入,缺乏長效機制,不利于從根本上扭轉醫療機構過度逐利的機制。

制度化政府對醫療衛生的投入,有賴于我國整體的財政體制改革。首先是調整財政支出的結構。我國目前的財政支出還是注重經濟發展,很大程度上還是“市場財政”,必須調整財政支出中政府對教育、醫療等公共服務領域投入的優先次序,回歸“公共財政”的本意,完善社會主義市場經濟。

另外,還要強化財政預算,立法確定政府醫療衛生投入的水平和各級政府分擔的責任,確定政府衛生投入占GDP或財政支出的比例,財政投入責任適度上移。同時,還要轉變機制,統籌使用資金,目標是最終實現基本醫療衛生服務由一個主體支付的“單一支付者”制度。一個挑戰是尋找統籌以公民身份為基礎的“新農合”、城鎮居民醫療保險和以雇傭關系為基礎的城鎮職工醫療保險的策略;另一個挑戰是尋找統籌使用投入公立醫療衛生機構的醫保基金和財政資金的策略。

要探索更為合理的醫療衛生行政管理體制。新醫改以來,通過建立醫改領導小組等機制,加強了多部門統籌協調,但是部門利益沖突仍然是一個突出問題。而且醫改在經濟、社會、政治發展中地位的提升,可能反而強化一些部門利益。因此需要繼續探索醫療衛生大部制,形成合力,真正為老百姓利益服務。建立統一的決策平臺,整合醫療衛生行政管理機構。

投入常態化 體制合理化

成本控制化 推廣信息化

要合理控制醫療衛生費用增長。近年來,隨著醫療保障覆蓋面的擴大,衛生總費用5年翻一番,這和美國1965年實施老人醫療保障和窮人醫療救助制度后的情況類似,長期面臨衛生總費用快速上升的壓力。

在實現全民醫保覆蓋的同時,應合理控制醫療衛生費用增長,有兩個關鍵:一是要建立新的補償方法,扭轉醫生、醫院盡可能多提供服務的激勵。支付制度改革能夠產生一定的效果,但很多國家的經歷表明,支付制度改革的趨勢是,歷經按服務項目收費(FFS)、按病種組合收費(DRGs)、按日付費、按人頭收費、總額預算等創新,逐步變遷到健康維護組織(HMO)、醫生薪金制等投入方式,實現籌資方和服務方的整合或實質上補貼供方的方式。研究發現,實施全民醫療保險為主的國家,比實施全民醫療服務為主的國家,醫療衛生成本更高。

二是重視預防和公共衛生,以避免疾病和由此導致的高醫療成本。真正落實預防為主的方針,必然要求實現醫療服務和公共衛生服務的有效整合。OECD(經合組織)國家的數據顯示,實行全民社會保險為主的國家,比實行全民醫療服務的國家,預防和公共衛生服務占醫療衛生服務總量的比重普遍更低。缺乏這兩個關鍵,全民醫保覆蓋就太“貴”了。

同時,要調整醫療服務體系結構,滿足不同需求。醫療衛生服務供給和需求的結構性矛盾,是造成我國“看病難”問題的重要原因。主要體現在三個方面:一是基層醫療機構大量閑置和三級醫院人滿為患的情況還沒有根本扭轉。2011年,三級醫院病床使用率104.2%,二級醫院病床使用率88.7%,一級醫院病床使用率只有 58.9%。二是護理、康復和慢病管理的供給,不能有效滿足人口老齡化和疾病譜從以急性傳染病和感染性疾病為主向慢性病為主轉換導致的需求增加。三是高收入人群的高端服務需求得不到有效滿足。

下一步改革,一是要通過建立“守門人”制度和提高基層醫療服務能力,實現分級醫療。實踐表明,拉開不同級別醫療機構報銷比例的價格機制,不足以有效引

導患者分級就診。應花錢買機制,在擴大醫療保障覆蓋的同時,逐步實施強制轉診。二是通過納入醫療報銷范圍和轉換醫療機構服務功能等方式,引導老年護理、康復等醫療服務的供給。養老機構的老年護理未納入醫療保險,是當前社會養老發展的重要障礙之一。長期看,我國需要適時實施老年照護保險。現有部分一級醫療機構可向以護理、康復醫療為主轉型。三是通過引入社會資本和規范公立醫院“交叉補貼”行為,滿足日益增加的高端醫療服務需求。應鼓勵社會資本辦醫,同時,也適當允許公立醫院通過提供高端醫療,補貼提供基本醫療服務的虧損。

另外,還要以信息化為抓手,改善醫療衛生體系的運行效率。信息化在推進下一步醫改中的作用不可或缺。籌資、服務和監管等各個環節,都可以借助信息化提高效率。近幾年,醫療信息化建設進展很快,但是標準不統一、信息化管理應用趕不上硬件建設等問題,還沒有得到根本解決。下一步改革,一是要統一信息化標準和提高信息化建設的互聯互通。可以參考銀行業通過“銀聯”實現系統之間互聯互通的模式,建立統一的醫療信息服務公共平臺。二是要提高醫療信息化產品的應用。居民電子健康檔案是健康信息系統的核心,但是很多都是“死檔”,應該激活電子健康檔案,真正實現從公共衛生到醫療服務、從出生到死亡的全程健康維護。三是要發揮信息化的管理功能,尤其是對醫院內部管控和行業監管的作用。在不能迅速提高管理能力的時候,僅信息的公開,就能有效地約束和調整人們的行為。

相關鏈接

由國務院醫改辦公室起草的《深化醫藥衛生體制改革三年總結報告》(簡稱《報告》)日前上報國務院。《報告》指出,自《關于深化醫藥衛生體制改革的意見》、《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案(2009~2011年)》出臺以來,新一輪醫改統籌推進五項重點改革,如期全面完成了三年醫改各項任務。

3年來,中央投資630多億元,支持了3.3萬所縣級醫院和城鄉基層醫療衛生機構建設,各級政府也進一步加大了資金投入。

截至2011年年底,城鄉居民參加3項基本醫保人數超過13億,比改革前增加了1.72億,覆蓋率達到了95%以上。以職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療為主體,城鄉醫療救助制度為兜底,商業健康保險及其他多種形式醫療保險為補充的中國特色醫保制度體系初步形成。

公立醫院改革試點亦有序推進,17個國家試點城市、37個省級試點城市、超過2000家公立醫院開展了改革試點。

《報告》認為,3年醫改的成果是初步的、階段性的,全民醫保制度管理體制亟待理順,公立醫院“以藥補醫”機制亟待破解等。

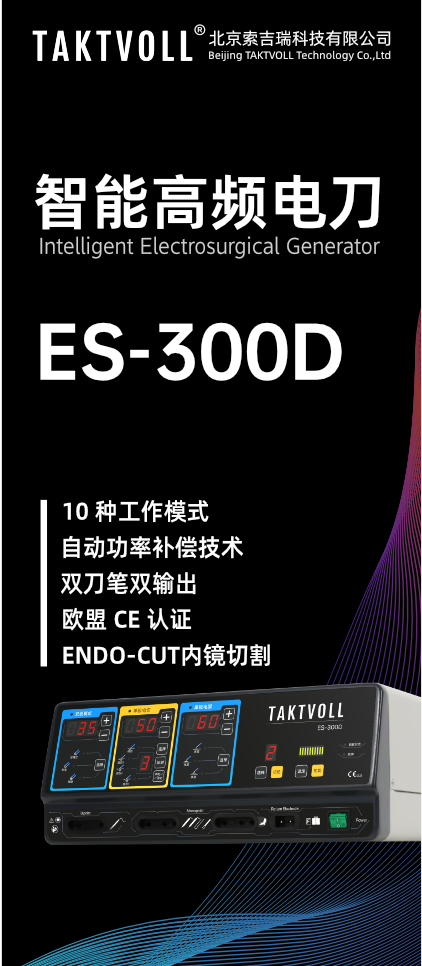

下一篇:衛生部嚴控醫療設備引進

相關閱讀

- 拒絕內卷!耗材全國聯采來了2025-09-16

- 14類耗材,最低價聯動2024-11-27

- 新一輪高值耗材集采或將啟動2024-03-12

- 二三類醫療器械實名制,再擴圍!2023-07-27

- 國家六部門發文,全國下半年帶量采購方向定了!2023-07-26